引言在神经科学的研究中,膜片钳技术是一种被广泛应用的电生理记录方法。通过记录和操控神经元活动,该技术为揭示神经系统的内在机制提供了强有力的工具。本文将简要介绍膜片钳技术的基本原理及其在神经科学研究中的主要应用。

膜片钳技术基本原理

膜片钳技术,顾名思义就是一种将细胞“钳制”起来进行研究的方法。它通过利用玻璃微电极与细胞膜表面形成紧密的接触,进而记录细胞膜的离子通道电活动信号。对于刚接触膜片钳技术的研究者来说,膜片钳记录的电压钳记录和电流钳记录之间的区分常常令人困惑。膜片钳是从机械物理应用的角度进行命名的。当在实验中,将细胞电压稳定在一个固定值,并记录通过细胞的电流信号时,这种方法称为电压钳记录;反之,若在细胞内注入固定或变化的电流,并记录由此产生的电压变化,则称为电流钳记录。

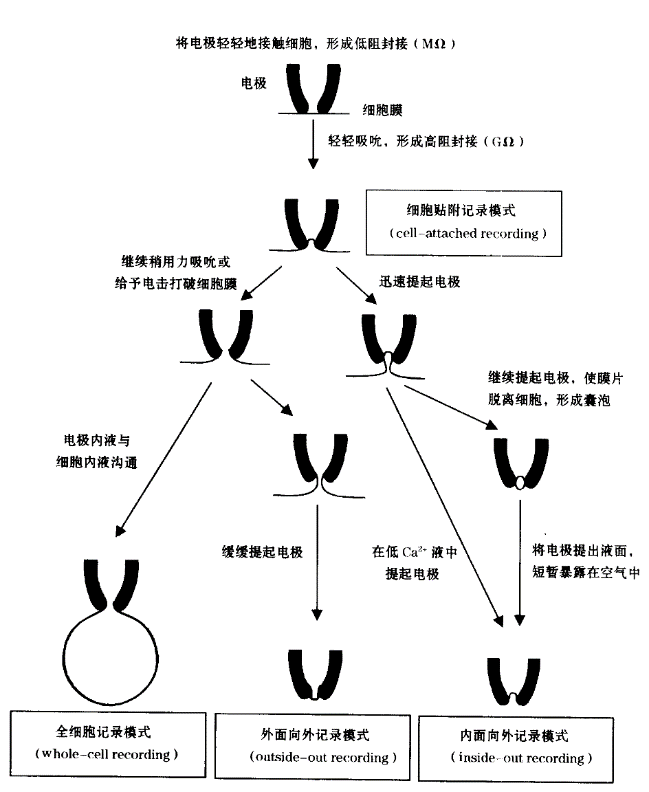

膜片钳技术的操作流程是怎样的呢?简单来讲,使用一根合孔径的玻璃微电极(电极尖端直径约为1.5-3.0微米),缓慢地靠近细胞表面,电极尖端轻轻地接触细胞膜,使二者紧密贴合,通过施加负压,进一步加强电极尖端与细胞膜的贴合,形成高阻抗封接。随后根据实验目的,选择不同的记录模式进行记录。

膜片钳技术的记录模式主要分为四种:细胞贴附式记录、全细胞记录、内面向外记录和外面向外记录(图1)。当电极尖端和细胞膜贴合后,就对细胞的电生理活动进行记录,该模式称为细胞贴附式记录。这一模式通常用于记录细胞的自发放电活动。当电极尖端与细胞膜形成高阻抗封接后,继续施加负压或电刺激,使贴合在电极尖端的那部分细胞膜破裂,此时电极与细胞内液连通,该模式称为全细胞记录。全细胞记录是使用最为广泛的记录模式,能够对细胞自身的电生理特性进行全面研究。在形成高阻抗封接后,将电极快速从细胞膜上移开,附着在尖端的细胞膜会自动融合成一个小囊泡,将囊泡暴露在空气中或置于低钙溶液中,其外表面会破裂,从而形成了内面向外的记录模式。外面向外的记录模式是在形成全细胞记录模式后,轻轻地脱离细胞,粘在电极尖端的细胞膜自动融合,这样细胞膜外面就朝向电极尖端外,形成了外面向外的记录模式。内面向外和外面向外的记录模式主要用于离子通道的研究。此外,膜片钳技术还有一种胞外记录模式,将电极尖端放置于细胞外,用来记录群体细胞的电活动信号,常用于场电位的研究。

图1 膜片钳技术的四种记录模式

来自:刘振伟编著,《实用膜片钳技术》,2006

膜片钳技术在神经机制研究中的主要应用

关于神经机制的研究致可以分为三个层面:单个神经元、神经元之间的突触连接以及神经环路。膜片钳技术凭借其多样的记录模式,在神经科学领域的机制研究中得到了广泛应用。

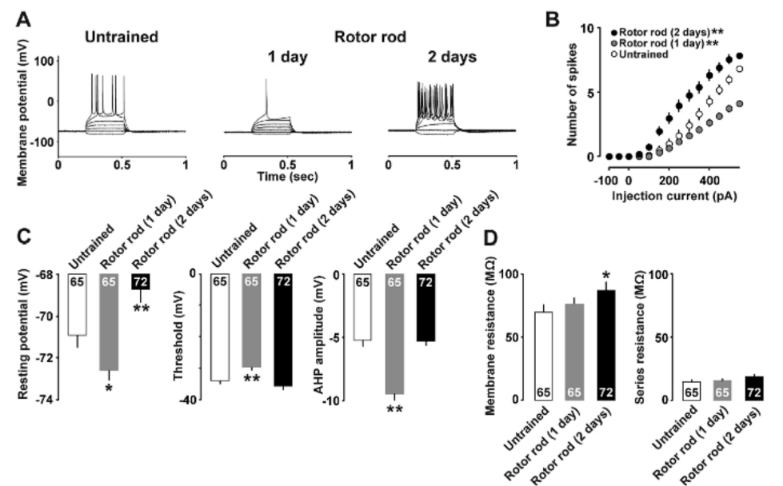

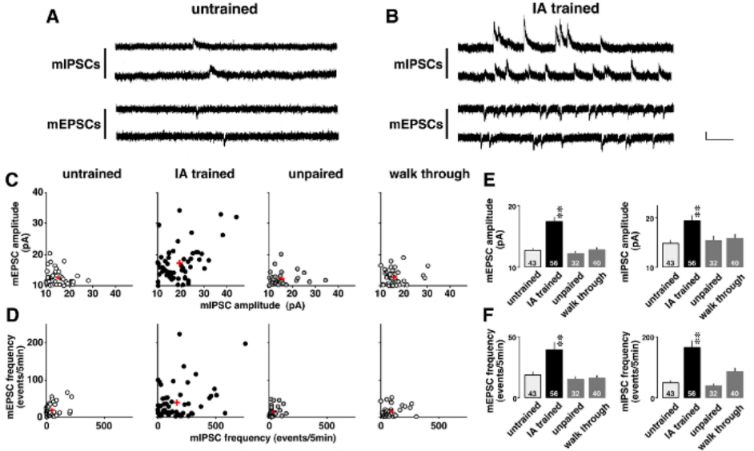

在单个神经元层面,许多研究人员通过使用全细胞模式记录神经元的膜电位、动作电位、输入电阻以及兴奋性突触后电流(Excitatory Postsynaptic Current, EPSC)或抑制性突触后电流(Inhibitory Postsynaptic Current, IPSC)等信号,分析神经元的放电阈值、频率、动作电位的幅度、半峰宽和后超极化(图2),以及所接收到电流的幅度和频率(图3)等指标。这些分析有助于揭示单个神经元的兴奋性特征,从而加深对其工作原理和信息处理过程的理解。此外,使用全细胞模式记录时,研究者可以通过玻璃电极向神经元内部注入染料,从而实现对单个神经元形态的标记,可从形态学角度对神经元进行分析。

图2 神经元放电指标的分析代表图 来自:Kida, H.,et al,J. Vis. Exp. (129), 2017doi:10.3791/55876 (2017).

图3神经元的EPSC和IPSC的分析代表图

来自: Kida, H.,et al,J. Vis. Exp. (129), 2017

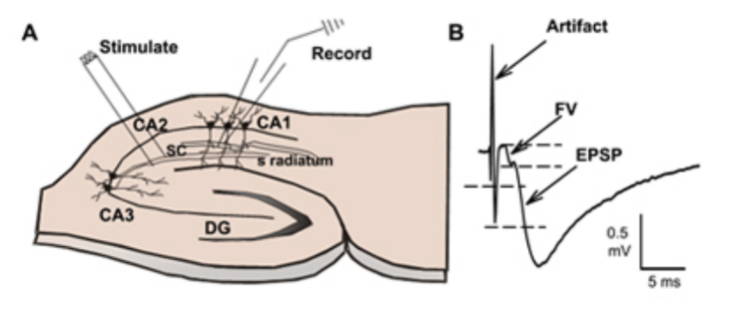

神经元之间的突触是神经机制研究的重要方面。膜片钳技术在神经突触机制研究中的应用,尤其是在探究突触可塑性方面,具有显著价值。其中长期突触可塑性表现为长时程增强(Long-term potentiation, LTP)和长时程抑制(Long-term depression, LTD),这两种表现与学习、记忆、情感和认知等多种神经功能密切相关。科研人员常依托膜片钳技术研究大鼠或小鼠脑内的海马CA3-CA1区域的长时程增强现象。具体来说,研究者通常将一根刺激电极放置在CA3的schaffer侧支以给予突触前的电刺激;同时,将一根记录玻璃电极放置在CA1的锥体细胞层,通过胞外记录的方式记录突触后群体神经元所接收到的兴奋性突触后电位(Excitatory Postsynaptic Potential, EPSP),以此反应突触强度的变化图4)。这对于理解神经信号传递和学习记忆等高级功能至关重要。

图4 海马脑片记录示意图和EPSP展示图

来自:Mathis D.M., et al,J. Vis. Exp. , 2011

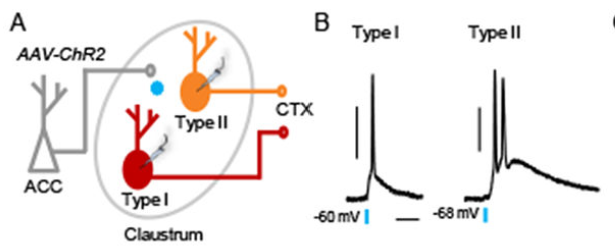

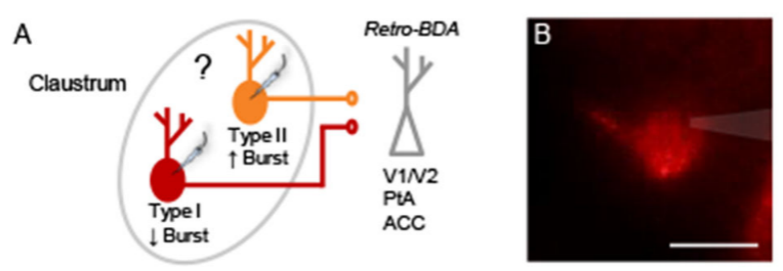

对于神经机制探究的最高层面是对整个神经环路功能的探究。膜片钳技术在此方面的研究中也发挥了不可或缺的作用。科研人员通常将膜片钳技术与光遗传学或双光子显微成像等多技术结合,以探究神经环路的复杂功能。在此介绍一个应用的典型例子,研究人员为了探究与脑内屏状核相关的上下游环路,利用光遗传学技术在屏状核的上游前扣带回皮层(Anterior Cingulate Cortex, ACC)神经元内表达ChR2光敏感蛋白。在光激活ACC的同时,使用膜片钳记录屏状核神经元的电活动,由此证明ACC是可以激活屏状核的上游环路(图5)。此外,研究者们还依据电生理学特性将屏状核内神经元分为两类:Type I型和Type II型,并结合染料逆行示踪技术发现Type I型和Type II型屏状核神经元投射到不同皮层(图6)。该研究例子表明了膜片钳技术是探究神经环路机制的强有力工具。

图5 光激活ACC的同时使用膜片钳记录屏状核神经元的反应示意图来自:Michael G. White and Brian N. Mathur, Brain Struct Funct., 2018

图6 Type I型和Type II型屏状体神经元靶向不同皮层的示意图

来自:Michael G. White and Brian N. Mathur, Brain Struct Funct., 2018

总结与展望

膜片钳技术是在神经科学研究中一种非常重要的技术。通过膜片钳技术,研究人员可以了解神经元性质、研究突触机制和探究神经环路功能。此外膜片钳技术在单细胞基因表达、药物筛选等多方面也有广泛应用。

随着科研的发展,膜片钳技术亟需和更多技术有效地结合在一起使用,从而更好地推动神经科学研究的更深入发展。例如,结合光遗传学和双光子显微镜,研究者可以在活体条件下精确操控和记录神经元活动,从而揭示大脑在信息处理和存储中的动态过程。这种跨学科的整合策略,不仅提升了实验的精确性,还拓宽了研究的视,使科学能够更全面地理解大脑的复杂机制。膜片钳技术的不断演进,将为揭示大脑的奥秘提供强有力的支持,助力神经科学的不断前行。

参考文献

1、刘振伟编著,《实用膜片钳技术》,2006.

2、Kida, H., Sakimoto, Y., Mitsushima, D. Slice Patch Clamp Technique for Analyzing Learning-Induced Plasticity. J. Vis. Exp. (129), e55876,doi:10.3791/55876 (2017).

3、Mathis D.M., Furman J.L., Norris C.M. Preparation of Acute Hippocampal Slices from Rats and Transgenic Mice for the Study of Synaptic Alterations during Aging and Amyloid Pathology. J. Vis. Exp. (49), doi: 10.3791/2330(2011).

4、Michael G. White and Brian N. Mathur, Claustrum circuit components for top-down input processing and cortical broadcast. Brain Struct Funct.223(9): 3945–3958. doi:10.1007/s00429-018-1731-0(2018).

发表回复