1 引言

以高时间分辨率和神经元尺度记录灵长类动物大脑的神经活动对于探究感觉、运动、认知的神经机制具有重要意义。现有的多种神经活动记录技术(这里特指在体电生理技术)在通量和空间覆盖范围上各有利弊。例如,表面阵列电极如犹他电极[1]和浮动微丝电极[2]最多可同时记录256个通道,但记录范围仅局限于浅表皮层区域。线性阵列电极在深度上可以覆盖全脑,但最多只有64个通道,且直径较大,易造成组织损伤进而降低信号质量[3]。此外,目前已被广泛使用的Neuropixels电极能够通过384个通道实现啮齿类动物大脑中几百个神经元的同时记录[4],而其一项最新进展更是通过45mm长的探针实现非人灵长类动物深部脑区的神经活动记录[5]。然而,考虑到非人灵长类动物大脑较大的体积以及日后在人类大脑中应用的需求,384个通道及45mm的探针长度仍然不足以探测全脑范围的神经活动。因此,需要开发全脑尺度、高密度多通道的神经探针,实现多脑区神经活动的同时记录,从而全面理解大脑功能的协调与整合。近日,北京大学段小洁团队在《Nature Neuroscience》上报道了一款名为“神经卷轴(Neuroscroll)”的神经探针,该探针具有1024个通道,电极柄长度最长可达90 mm,能够覆盖非人灵长类和人类大脑的全部区域。Neuroscroll探针通过卷绕超薄柔性塑料薄膜上的微电极阵列(micro-electrode array, MEA)制成,基于标准的光刻、金属沉积和干蚀工艺,不依赖复杂的互补金属氧化物半导体技术(complementary metal–oxide–semiconductor, CMOS)。探针的长度和记录位点的空间分布可灵活调整,且具有良好的机械稳定性。Neuroscroll探针在大鼠中实现了长达105周的稳定记录,在恒河猴中分离出了几百个单神经元,并成功探测到清醒恒河猴对视觉刺激的响应。这一进展将为基础和转化神经科学研究提供全新的实验范式。

2

结果

- Neuroscroll探针的设计与制造

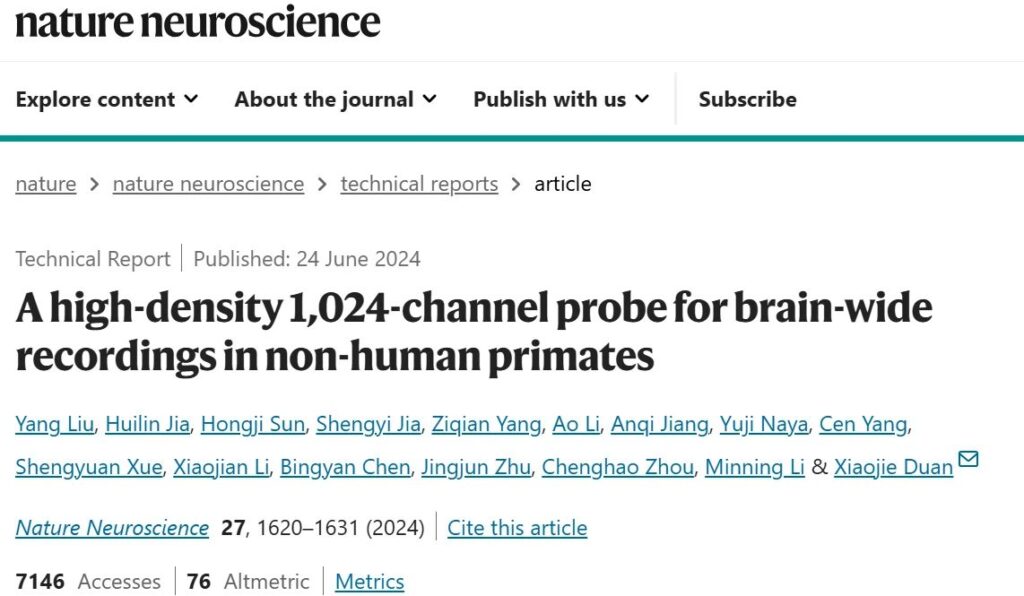

Neuroscroll探针采用模块化设计,通过卷绕超薄柔性塑料薄膜上的平面MEA制成。一根钨丝被固定于MEA薄膜的一侧,通过卷绕钨丝形成带有锥形尖端的一维结构,记录位点和输入输出垫暴于探针表面,而内部连接线则被包含于卷轴内部(图1a-d)。通过不同的MEA设计,探针长度和1024个记录位点的位置、密度及分布可以灵活设定,便于探究全脑或特定脑区等不同的使用需求(图1e-g)。除了将上千通道集成到一个小型化探针上,探针与外部采集设备之间高效稳定的连接则是另一主要技术瓶颈。研究人员开发了一种高扩展度的柔性冷焊接(flexible cold bonding, FCB)技术,用于连接Neuroscroll探针和外部放大电子设备,并具有良好的电学特性(图1h-m)。此外,文章补充材料显示,Neuroscroll探针在反复弯折变形后依然能够保持功能完整性,表现出了良好的机械稳定性。

图1 Neuroscroll探针的设计与制造

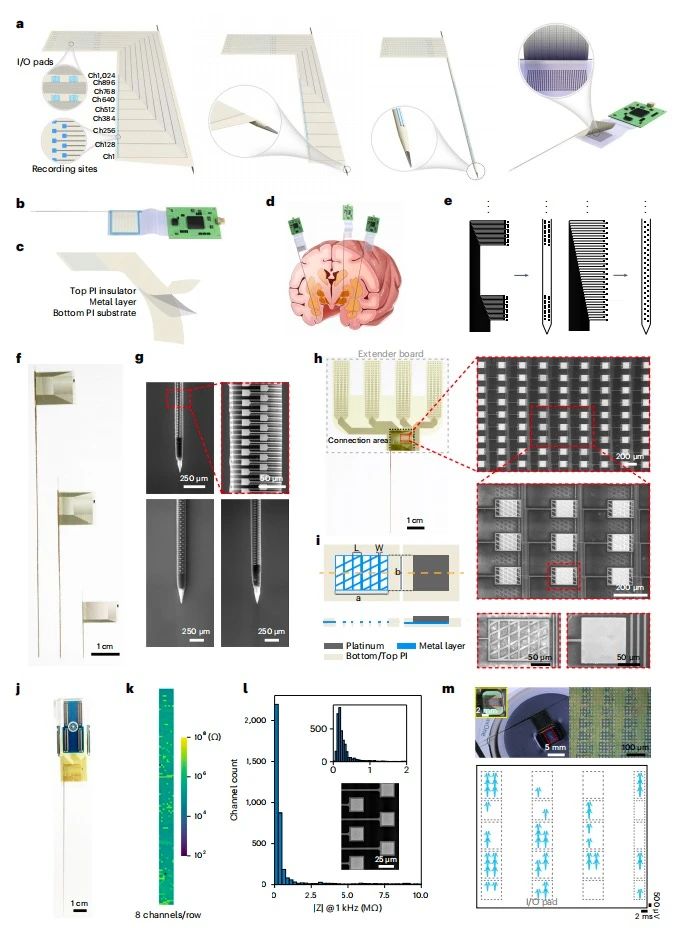

- 大鼠中Neuroscroll探针的信号质量及长期稳定性

研究人员将10 mm长的Neuroscroll探针植入大鼠内侧前额叶皮层(medial prefrontal cortex, mPFC)中(n = 6),并利用Kilosort 3.0软件对1024通道中的128个通道进行spike sorting分析(图2a-c)。除第0周外,其他所有时间点的信号采集均在自由活动的大鼠中进行。统计结果表明,Neuroscroll探针在检测效率、信噪比、放电率等多个方面均表现优异(图2d)。此外,Neuroscroll探针还具有良好的长期稳定性,在大鼠中可实现长达105周的稳定记录,而没有信号衰减或噪声增加的迹象(图2e-h),在深度上也保持着一致的放电模式(图2i)。探针脱落是影响记录时长的唯一因素。以上结果也说明Neuroscroll探针具有较高的生物相容性,后续通过组织学研究结果对此进行了验证,这一优势对于日后在人类被试中的应用至关重要。

图2 Neuroscroll探针在大鼠中的记录质量和长期稳定性

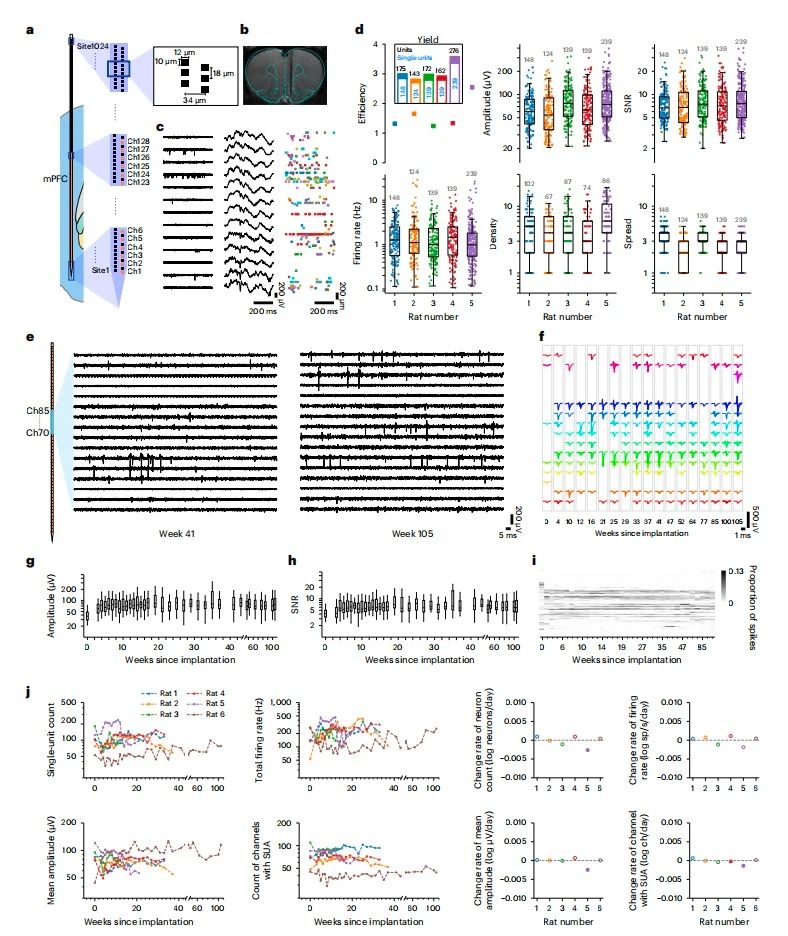

- 恒河猴全脑神经活动记录

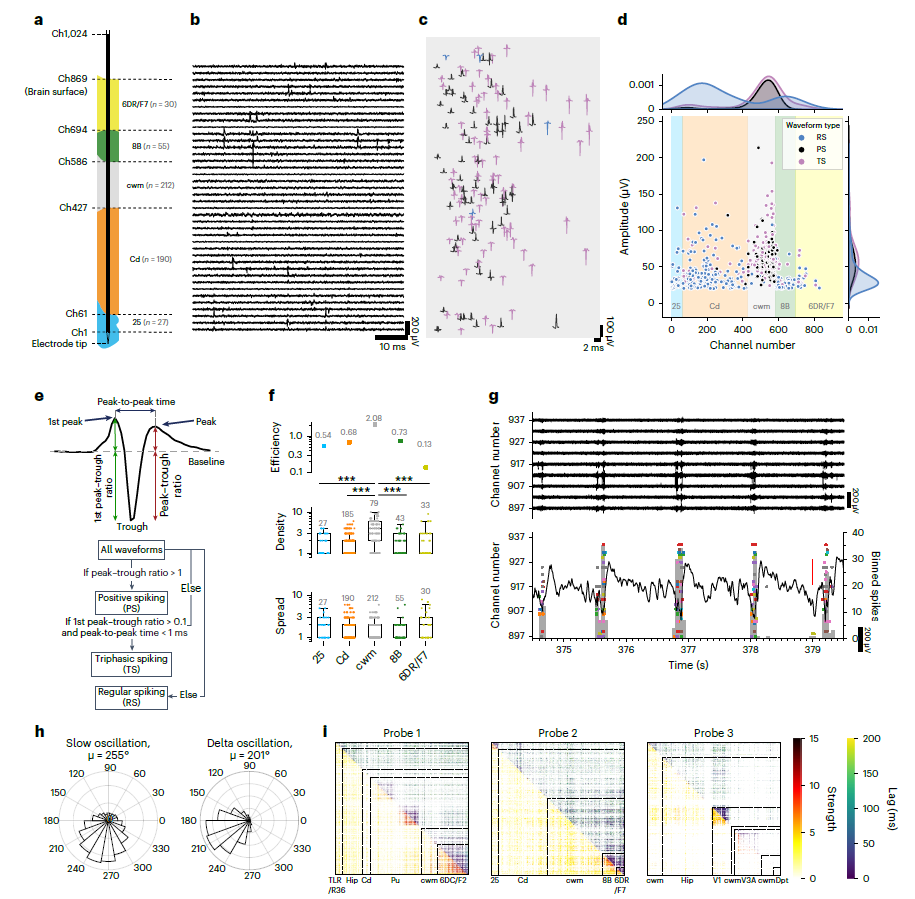

三根长度为47.0 mm、37.5 mm和54.0 mm的1024通道Neuroscroll探针被植入恒河猴大脑的不同区域(图3a-c)。其中,探针1由前额叶进入猴脑,依次通过6DC/F2、6VC/F4、8A等脑区,最终到达接近颅底的TLR/R36区(图3d)。每个通道分离出的单神经元数量呈现不均匀分布,即使是在同一脑区中也是如此(图3d-g),并且单神经元的检测效率、密度等指标因脑区而异(图3h)。植入另一侧大脑半球的探针2和探针3分别跨越了5个和7个脑区,共分离出514个和517个单神经元。三根探针在放电幅值、信噪比及放电率三个方面的统计情况总结如图3i所示。

图3 恒河猴全脑神经记录

研究人员发现,在探针2检测的5个脑区中,位于8B和尾状核(caudate nucleus, Cd)之间的脑白质区域具有显著多于其他脑区的单神经元活动,并且这些单神经元活动的放电幅值和密度也显著高于其他脑区,在波形上还表现为独特的正向波形或三相波形(图4a-f)。此外,探针1在6DC/F2脑区记录到的信号表现出高放电率与低放电率交替的特征,且高放电率出现的时间与局部场电位(local field potential, LFP)的低频振荡相耦合(图4g,h)。某些脑区如壳核(putamen, Pu)、6DC/F2、8B及6DR/F7等还表现出神经元对之间相关强度的增强和延迟时间的缩短,提示在这些脑区中存在短程耦合的现象(图4i)。

图4 白质信号、spike场电位关系与神经元对的相关活动

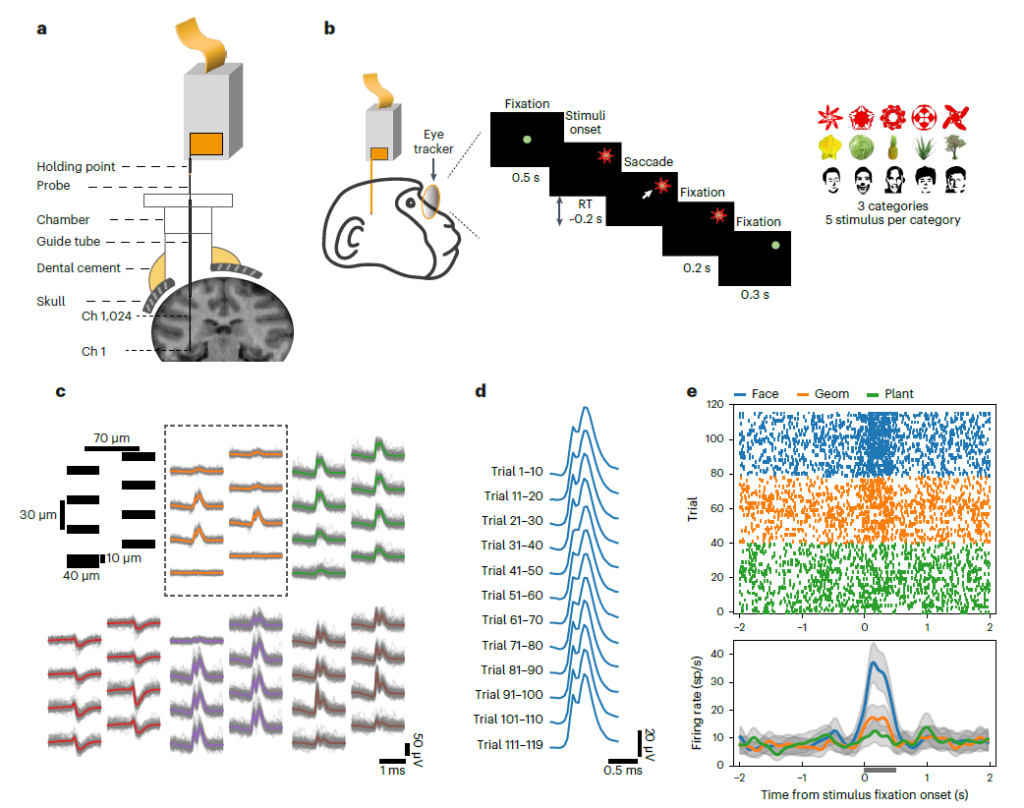

最后,研究人员利用90 mm长的Neuroscroll探针记录清醒恒河猴在固定-扫视任务下的神经活动响应(图5a-c),成功探测到视觉响应的神经元,其中有些神经元还表现出对面部物体更强的响应(图5d,e)。以上结果均表明了Neuroscroll探针记录的可靠性和广泛的适用性。

图5 清醒恒河猴在固定-扫视任务下的神经活动记录

3 讨论

总结来说,凭借其密集排布的1024个通道和90 mm的探测深度,Neuroscroll探针能够全面记录啮齿类动物和非人灵长类动物全脑范围的神经活动,并实现单神经元记录数量的显著提升。而其模块化结构以及高扩展性、高密度的FCB技术使其能够轻松兼容体积更小、更先进的电子设备。这将使通过多根Neuroscroll探针同时记录非人灵长类动物全脑范围的神经活动成为可能,并进而探究多脑区的输入与输出以及行为与神经活动之间的关系。

4 References

[1] Maynard EM, Nordhausen CT, Normann RA. The Utah intracortical Electrode Array: a recording structure for potential brain-computer interfaces. Electroencephalogr Clin Neurophysiol. 1997 Mar;102(3):228-39.[2] Musallam S, Bak MJ, Troyk PR, Andersen RA. A floating metal microelectrode array for chronic implantation. J Neurosci Methods. 2007 Feb 15;160(1):122-7.[3] Knudsen EB, Wallis JD. Hippocampal neurons construct a map of an abstract value space. Cell. 2021 Sep 2;184(18):4640-4650.e10.[4] Jun JJ, Steinmetz NA, Siegle JH, Denman DJ, Bauza M, Barbarits B, Lee AK, Anastassiou CA, Andrei A, Aydın Ç, Barbic M, Blanche TJ, Bonin V, Couto J, Dutta B, Gratiy SL, Gutnisky DA, Häusser M, Karsh B, Ledochowitsch P, Lopez CM, Mitelut C, Musa S, Okun M, Pachitariu M, Putzeys J, Rich PD, Rossant C, Sun WL, Svoboda K, Carandini M, Harris KD, Koch C, O’Keefe J, Harris TD. Fully integrated silicon probes for high-density recording of neural activity. Nature. 2017 Nov 8;551(7679):232-236.[5] Trautmann EM, Hesse JK, Stine GM, Xia R, Zhu S, O’Shea DJ, Karsh B, Colonell J, Lanfranchi FF, Vyas S, Zimnik A, Steinmann NA, Wagenaar DA, Andrei A, Lopez CM, O’Callaghan J, Putzeys J, Raducanu BC, Welkenhuysen M, Churchland M, Moore T, Shadlen M, Shenoy K, Tsao D, Dutta B, Harris T. Large-scale high-density brain-wide neural recording in nonhuman primates. bioRxiv [Preprint]. 2023 May 4:2023.02.01.526664.

发表回复