9月2日,在世界人工智能大会“脑•机智能融合—让大脑连接未来”的主题论坛上,现场用知识汇聚全球学者进行学术交流分享。激发跨国界、跨学科观点碰撞,不断探索科学边界,持续推动科研创新。

一场前沿科技分享盛宴 即将开启

上午的主题论坛首先由中科院上海分院院长胡金波作开幕致辞。

胡院长指出,目前脑机接口技术的跨学科融合是由“信息时代”向“脑智时代”发展的跨越,是脑科学与人工智能研究中最活跃的领域之一,涉及电子、材料、生物医学工程、临床医学、信息科学等多种学科的交叉融合。尤其,高通量柔性植入式脑机接口作为国际最新颠覆性技术的代表,在神经疾病诊治和智能机器人等领域具有重要的研究意义和巨大的应用潜力。

在可预见的未来,人类智能将与机器智能融合在一起,脑机接口有望成为下一代元宇宙入口,为我国科技创新与产业发展带来新经济增长点。

紧接着由中国科学院院士、神经科学家张旭院士作线上精彩致辞,张院士表示,人工智能已经走进人类的工作和生活,慢慢地改变了我们的生活方式。随着我国科技不断创新发展,期待未来人工智能能够给人类带来更多惊喜。

主题演讲环节英国皇家工程院院士、上海交大医疗机器人研究院院长杨广中教授率先分享了手术机器人和脑机接口的应用与进展。

过去10年间,手术机器人尤其是神经介入机器人得到了飞速发展。植入式机器人的出现让微型芯片植入大脑,进行脑机接口成为可能。

目前医疗机器人仍旧面临着微型化、精准性能、狭小空间灵巧结构设计、良好生物相容性材料发掘、多模态智能感知和“人-机协同”智能系统开发等多方面的挑战。

华山医院院长、中华医学会神经外科分会主任毛颖教授分享了目前神经外科临床应用场景中先进工具,如超高清手术显微镜,ECoG(皮层脑电)和MET-PET技术进行多模态脑功能定位。

毛颖指出,先进神经工具在脑疾病诊治中的发展方向正从表象到机理,从有创到无创,以及从单一学科到多学科融合。尽管现在还没有弄清原理,但深部脑刺激DBS治疗脑疾病取得了显著的效果。为此,毛颖呼吁,希望更多的新技术与临床紧密合作,只要有效就应该尽快落地,造福患者。

浙江大学脑科学与脑医学学院院长、2022世界杰出女科学家奖获得者胡海岚教授连线现场,分享了大脑如何控制竞争相关行为,决定优势地位的脑区研究。

在长达10年的行为研究中发现,在社会竞争中,由大脑皮层所决定的性格特质可以克服体力的弱势使动物获得优势地位,重塑大脑神经环路可以使先天弱势的动物获得优势地位。

她非常期待与人工智能达成技术合作,进一步探索并解开大脑编码与社会行为的奥秘。

天桥脑科学研究院(TCCI)应用神经技术前沿实验室主任,复旦大学/华山医院客座教授Gerwin Schalk教授从理论和实验室演示结合及临床和大众的实用两方面介绍了神经技术的新进展。

Gerwin认为,神经技术具有巨大潜力,目前相对成功的手段主要有侵入式和非侵入式两种。以侵入式为例,应用较多的技术包括在帕金森治疗过程中使用的深部脑刺激(Deep Brain Stimulaiton)和癫痫治疗中使用的反应性神经刺激(Responsive Neural Stimulator)。与侵入式手段不同,非侵入式使用场景较多集中于睡眠监测、多睡眠造影。

他指出,神经技术应用的痛点在于,如何将神经科学与工程技术相融合,进而满足每个人的需要。

下午的分论坛由中科院上海微系统所所长谢晓明作开幕致辞。

谢所长表示,脑科学和人工智能已经成为新一轮产业变革的核心驱动力,近年来,脑机接口技术发展十分迅速,在产业发展上有光明的前景。脑科学和人工智能的融合对世界经济发展、社会进步以及人类生活产生重要的影响。

谢所长表示,微系统所正在整合中科院脑机接口技术优势队伍,开发高通量超柔性神经电极阵列、高带宽神经信号处理芯片、大规模神经信号编解码算法以及微创植入自动手术机器人等,锻造“杀手锏”技术,将有效支撑上海科创中心建设和人工智能先导产业高质量发展。

国家重大科学研究计划项目首席科学家、中科院空天院研究员、博导蔡新霞教授重点介绍了脑神经信息高通量双模检测的代表性研究成果——神经微纳电极阵列、高时空分辨高灵敏双模检测技术以及精准定位与调控技术。

蔡新霞表示,“我们持续研究的神经微纳电极阵列芯片是一种直接‘脑机接口’的新型传感器和系统,整体已达到国际先进水平,并实现在脑科学等多种领域的成功应用。利用神经微电极阵列传感器获得的信息,未来可用来帮助医生诊治重大脑疾病,例如神经外科手术精准功能定位、手术规划导航等。”

此外,她还讲解了高时空分辨高灵敏双模检测技术在帕金森和癫痫等疾病方面的应用。介绍了药物诱导帕金森食蟹猴模型和氯化锂-匹罗卡品诱导颞叶癫痫模型。例如,通过对比正常大鼠以及癫痫大鼠脑内电活动,可以看到电信号幅值和放电频率都有很明显的变化,利用光敏纳米药物进行调控后,检测到谷氨酸、多巴胺含量都有变动,同时也在此模型上成功检测到脑内地址,放电信号的规律。

德克萨斯大学奥斯汀分校生物医学工程系助理教授王辉亮在线上讲解了如何利用纳米粒子技术对特定神经元进行非侵入式的精确控制。王辉亮介绍说,“声光遗传学技术”能够实现对于特定种类神经元的控制,并满足临床需要的 >10cm 的潜在穿透深度。纳米颗粒可通过注射进入到血液中,因此,这种靶向神经调节方法既不需要开颅手术,也不需要颅内植入。王辉亮表示,希望该技术更好地帮助帕金森病人,通过这种无损的方法实现更好的治疗效果。“期待声光遗传学技术在未来可以成为治疗中风、自闭症、阿尔茨海默病等疾病的主要治疗方法。”

燧人医疗创始人兼董事长蔡江详细介绍了当前脑机接口的现状以及在商业化落地中面临的机遇与挑战。蔡江表示,有创脑机接口和无创脑机接口从不同角度出发均有着各自的优势和劣势,因此,由他创始的燧人医疗采用多模态技术融合的混合脑机接口技术,能够更好地捕捉大脑信号,增强信号分辨率,目前已有相关产品落地。

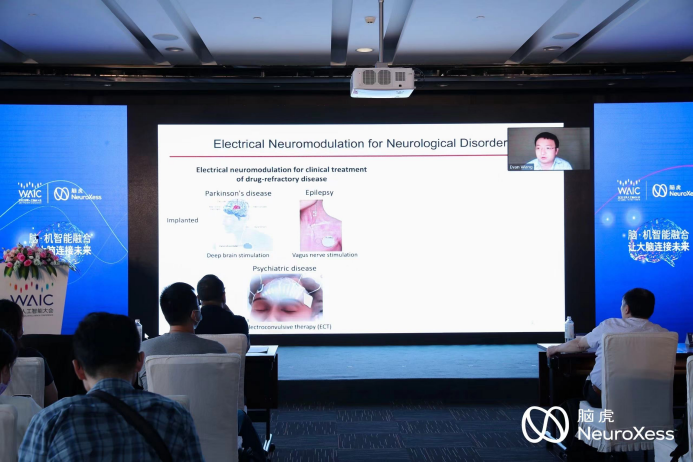

复旦大学类脑智能科学与技术研究院副院长王守岩教授从控制、调控和编程三个层次详细地介绍了神经调控在脑疾病医学领域的应用。他认为脑机交互智能神经调控能够更精准地解码大脑信息,实现精准调控,为脑疾病的治疗、神经康复及精神疾病与心理健康等医疗健康领域提供突破性技术,为探索未知的大脑功能,揭开人类意识及记忆等高级功能谜题提供研究手段。

中国科学院深圳先进技术研究院、深港脑科学创新研究院正高级工程师李骁健通过诙谐有趣的动物实验,生动形象的解释了植入式脑机接口技术在采集脑信号方面的应用。他介绍,非植入式的脑机接口的缺点在于,头皮表层的信号极为薄弱,且信号不稳定,而植入式脑机接口技术又具有一定风险性,并不容易被患者广泛接受,研究缓慢,所以直至2000年前后,脑机接口实验的对象才从动物转移到真实患者身上。在现阶段,脑机接口主要还是针对有疾病的人,帮助他们提升生活质量,因为传感器等电子装置的体积还是有点大,脑袋上装这么一个东西,不太容易被普通人接受。并不是植入脑内你就可以回家待着、家庭家居生活不受影响,而是必须在医院里使用。

一场圆桌论坛的精彩回顾 五位业内大咖畅谈脑机接口的挑战与机遇

最后的圆桌论坛环节,由中科院上海微系统所副所长、脑虎科技创始人兼首席科学家陶虎主持,蔡新霞、蔡江、王守岩、李骁健共同参与,探讨目前脑机接口的挑战和机遇。专家们认为中国在脑机接口领域有三个优势:政府支持、临床资源丰富、立法安全。 在临床资源方面,中国的备试基础大,获得的脑数据和信息更多,硬件机器制造水平也达到世界最前沿水平。

陶虎提到,中国在脑机接口领域法规审批非常严格,一项技术做合法合规可能需要五六年,如脑虎科技这次发布的产品,做人体临床试验时,伦理报告就用了一年时间才拿到。这种对合法合规的把控,其实是对病人、对医生、对科研团队的负责。

·脑机接口到底可以用在哪?对普通人有那些现实帮助?

从目前的应用来看,侵入式和非侵入式的发展场景可能各有不同。侵入式脑机接口的信号更准确、更高频,可以更加精准地传递信号、控制机器,最重要的是侵入式脑机接口并不仅仅能读取脑电信号来控制外部设备,还可以进行精确的电刺激进而让大脑产生特定的感觉,所以侵入式脑机接口用在医疗领域,恢复瘫痪、渐冻症患者的运动和交流情况非常多。

在更远的未来,脑机接口也有可能成为元宇宙的终极接入方式。陶虎说,“电子游戏交互设备已经从电脑升级成手机,现在正在演变成VR眼镜,如果脑机接口实现突破,将给人机交互的效率和速度带来不可比拟的巨大提升。”脑机接口技术的突破,对未来世界沟通和构建方式都是一种革命。

但在未来三到五年里,医疗临床应用仍将是脑机接口应用的主流方向。复旦大学类脑智能科学与技术研究院副院长王守岩教授认为,脑机接口即将落地三个细分赛道:第一是读脑方向,即解码脑信息,对人的内在意识、情感进行解读,让有意识障碍、自闭症等症状的患者与世界重新建立联系;第二是脑机交互方向,即通过外界刺激来改善脑补症状,未来会在抑郁症、疼痛、癫痫等四五个适应症上有很多临床应用;第三是无创脑机接口方向,以硬件结合认知神经科学的方式,推动数字药物的发展。

·关于脑机接口在元宇宙赛道中起到了什么作用?

王守岩教授认为脑机接口就是未来元宇宙与人类之间的一个通道。他解释道,元宇宙其实本质上是一种数字世界,在这个世界中,发邮件不再需要电子设备,一个随手的举动就可以瞬间发送并接受收,也就是说信息可以达到随时随地无缝交流的程度;除此之外,元宇宙既然是“宇宙”,那么肯定不是空的,就需要将人“填进去”,因此,要解决建模、信息和数字化这些核心问题,就需要一个桥梁或通道将人与元宇宙连接起来。

燧人医疗CEO蔡江认为,不止从信息层次,脑机接口更多会与元宇宙在物理层次进行结合,比如通过目前脑机接口领域中的一些虚拟设备。而通过物理设备不光能影响人类的感官信息,还能将物理信息直接传达给大脑,改变人类的交流方式。

深圳先进技术研究院、深港脑科学创新研究院正高级工程师李骁健表示,现在的元宇宙更多的是通过人机交互方式让用户在保留自己的五官、手脚和声音的前提下去跟计算机对话。然而,在加入脑机接口之后,人类就可以不需要听嗅触味这些感官,也不需要肢体动作,更不需要说话——只要在脑中一想就能传递并接收信息,而大脑也可以直接与外界连在一起。李骁健认为,这才是元宇宙的“终极形态”。

·脑机接口在肉眼可见的三到五年之内,又将会重点影响哪些领域呢?

蔡江分别从“专业市场”和“大众市场”两个领域给出了他的判断,在专业市场,像是读大脑信息、写大脑信息,以及神经调控等技术的发展会使得应用主要集中在治疗上,尤其是神经调控技术。蔡江认为这一技术的需求虽然狭窄,但很旺盛,所以会得到充分的发展。

在大众市场,蔡江则认为相关应用会主要围绕脑机交互。他举了一个例子:从以前的鼠标控制电脑,到触控手机平板,计算设备交互形式的每一次更迭都代表了一个新设备的崛起,而脑机交互就有可能能做到将现实中的“拿笔1000次”一类的重复工作,变为“想了1000次”,这就大大降低了人类大脑的“功耗”,进行了一次体验的升级。

近十年,有赖于人工智能技术的进步,脑机接口领域的技术突破急剧增长。算法学习大大提升了人类对于脑电波数据的分析能力,优化了机器处理神经信号的效率与准确性,从而促进了脑机接口的开发和应用。在场专家表示,2021年脑机接口领域迎来行业发展转折点,之后的临床应用会更多,更快。

陶虎说,“脑机接口领域技术的应用场景、发展速度都在突破大家的正常认知,脑机接口的想象空间还有很大。”

发表回复